Trade for Development news a parlé des chaînes de valeur mondiales (CVM) et des pays les moins avancés avec Caroline Freund, Directrice de la Division du commerce, de l'intégration régionale et du climat de l'investissement du Groupe de la Banque mondiale et Codirectrice du Rapport sur le développement dans le monde 2020 sur les chaînes de valeur mondiales et le commerce au service du développement, qui est à paraître.

Qu'est‑ce qui a motivé la Banque mondiale à consacrer le Rapport sur le développement dans le monde 2020 aux CVM?

Il a été reconnu que les questions commerciales occupent une place importante dans l'économie mondiale. Pour les pays en développement, la question est de savoir s'il existe encore une voie de développement par le biais de l'intégration du commerce. Il semble de plus en plus que cette voie passe par les CVM, qui ont été à l'origine d'une grande partie de l'augmentation des échanges qui a eu lieu dans les années 1990 et au début des années 2000. Dans ce rapport, nous examinons si cette expérience pourrait se répéter dans le contexte de l'évolution des technologies, de la désindustrialisation et d'une politique commerciale incertaine.

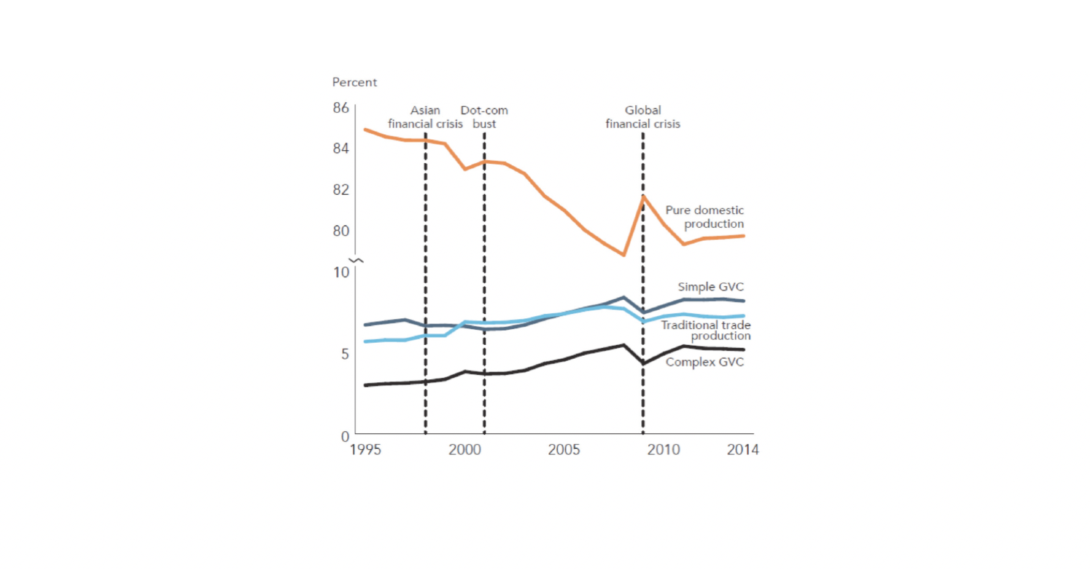

Tendances en matière d'activités de production, en pourcentage du PIB mondial (1995 2014)

Quelles sont les stratégies à envisager pour les pays ayant un retard de développement afin de stimuler la diversification économique et maximiser les possibilités et les gains liés aux CVM?

Les pays participent aux CVM de différentes manières. Certains participent en vendant des matières premières ou des pièces à d'autres pays, qui intègrent ces importations à leur production destinée à l'exportation. D'autres importent des pièces et des composants de l'étranger pour les utiliser dans leurs exportations. Pour les pays en développement, le grand avantage que présentent les CVM est qu'ils n'ont pas besoin de produire un produit dans son intégralité: ils peuvent se spécialiser dans certaines tâches et produire à grande échelle, en obtenant ainsi d'importants gains de productivité.

À l'instar du commerce en général, nous constatons que les CVM dépendent des caractéristiques de base du pays: taille, emplacement, ressources en main d'œuvre et en capital, et qualité des institutions, comme l'environnement réglementaire et le climat des affaires de manière plus large.

Les pays peuvent toutefois dessiner leur avenir de différentes manières. Le rapport est axé sur divers domaines. Premièrement, la connectivité, qui est importante pour avoir accès aux intrants et élargir le marché sur lequel les pays peuvent vendre. La connectivité peut être améliorée au moyen des réductions tarifaires et de la facilitation des échanges, par exemple. Le deuxième domaine est le capital. Un pays peut surmonter les contraintes en matière de ressources en renforçant l'investissement étranger direct, afin de rapporter du capital et du savoir faire. Le troisième domaine est la coopération internationale. Les institutions peuvent être importées, dans une certaine mesure, par le biais d'accords commerciaux qui verrouillent les réformes. La coopération contribue aussi à répondre aux problèmes de coordination et soutient la prévisibilité de l'environnement commercial. En résumé, pour réussir leur intégration, les pays en développement ont besoin de connectivité, de capital et de coopération.

Examinez vous le rôle de la politique industrielle dans ce contexte?

Nous constatons que les gains de développement liés à l'intégration aux CVM manufacturières sont particulièrement importants. Nous examinons les pays à partir du moment où ils sont intégrés à divers types de CVM et nous analysons les conséquences en termes de croissance, d'emploi et de productivité. Selon les données, ces trois indicateurs enregistrent une augmentation pour tous les types d'échanges et de CVM, mais elle est particulièrement forte dans le cas de l'intégration à des CVM simples dans le secteur manufacturier.

Nous analysons notamment les zones économiques spéciales. De nombreux pays demandent des renseignements à ce sujet en vue d'établir une stratégie pour promouvoir l'emploi dans le secteur manufacturier. Dans ce rapport, nous étudions de manière approfondie leur efficacité et nous constatons que la majorité d'entre elles échouent. Lorsque les pays adoptent les bonnes politiques (en ce qui concerne par exemple la connectivité et l'infrastructure), elles peuvent fonctionner. Mais les zones économiques doivent répondre à une défaillance du marché et atteindre un niveau raisonnable de gouvernance. Si les contraintes liées à l'attraction de l'investissement sont associées à l'incertitude politique ou à l'instabilité macroéconomique, par exemple, l'établissement de zones économiques spéciales ne résoudra pas le problème sous jacent car elles ne peuvent pas être maîtrisées au niveau spatial.

Le rapport établit un nouveau cadre conceptuel qui examine la dimension relationnelle des CVM. Quels enseignements ont été tirés de cette approche?

Dans le cadre de l'approche que nous avons adoptée, nous considérons que ce ne sont pas les pays qui font des échanges, mais les entreprises. Dans le cadre des CVM, il existe une relation entre les entreprises étant donné que des pièces et des composants sur mesure sont souvent requis pour la production. Dans de nombreux cas, les relations sont formelles, par exemple entre les entreprises multinationales et leurs filiales. Dans d'autres cas, des contrats à long terme peuvent être conclus.

Nous constatons que le commerce dans le cadre des CVM a des répercussions plus fortes en matière de croissance et de productivité que le commerce traditionnel, ce qui suggère que ces relations sont importantes. Néanmoins, il existe aussi des préoccupations en matière d'équité. D'après certains éléments de preuve, les grandes entreprises des pays avancés détiennent une part considérable et croissante des bénéfices liés aux CVM.

Cette dimension relationnelle met en évidence l'importance des contrats, de certains aspects du climat des affaires et des accords commerciaux profonds pour les CVM plus complexes.

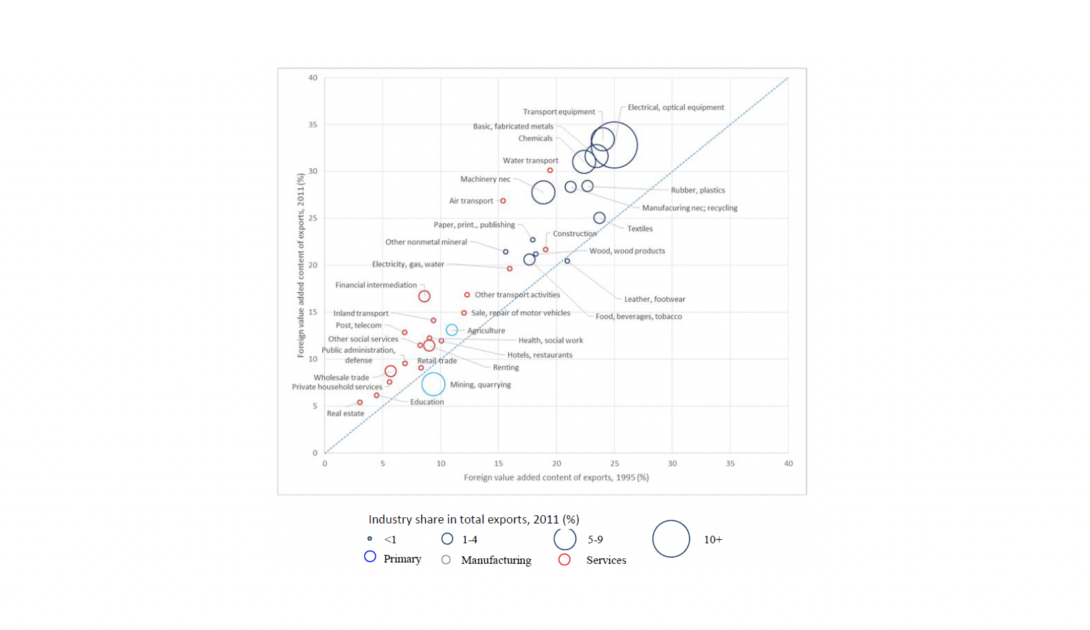

Les CVM jouent un rôle de plus en plus important dans la quasi totalité des secteurs, en particulier le secteur manufacturier

Note: Les secteurs dans lesquels la teneur en valeur ajoutée étrangère a augmenté figurent au dessus de la ligne à 45 degrés.

La note de réflexion souligne qu'"une part non négligeable des exportations des pays en développement à faible revenu se font dans des secteurs qui sont en train d'être rapidement automatisés par leurs partenaires commerciaux". Compte tenu de ce changement relatif à l'avantage comparatif, dans le cadre plus large des progrès technologiques axés sur les compétences, quel est le potentiel de l'industrialisation tirée par les exportations et de la création d'emplois productifs par le biais des CVM dans les pays à faible revenu?

Nous sommes relativement optimistes à cet égard. La technologie affectera le commerce de différentes manières. On pense souvent à l'automatisation et à la réduction des flux commerciaux due au rapprochement de la production du pays d'origine. Néanmoins, les changements technologiques ont aussi un effet sur les coûts du commerce, qui continuent à diminuer, en particulier avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la chaîne de blocs. Nous prévoyons plus d'échanges en raison de cette tendance. En outre, les changements technologiques permettent la création de nouveaux produits, qui auront aussi tendance à faire augmenter les échanges de produits intermédiaires et de produits finis.

Les technologies comme l'automatisation et l'impression 3D ont aussi deux effets. Le premier est que la productivité augmente car la main‑d'œuvre est déplacée et une part plus importante de la production peut avoir lieu dans les pays avancés, ce qui réduit les échanges. L'autre effet est que l'augmentation de la productivité fait baisser les prix et augmenter la demande et la production, ce qui accroît les besoins en intrants intermédiaires et en matières premières. Le deuxième effet a tendance à faire augmenter les échanges. Les données montrent que les industries fortement automatisées (par exemple l'industrie automobile) utilisent plus de pièces et de composants importés. La tendance est à l'augmentation des échanges. Des effets semblables peuvent être observés en ce qui concerne l'impression 3D (par exemple les appareils de correction auditive), domaine dans lequel les échanges augmentent car la relocalisation de proximité est moins rapide que les gains de productivité et l'augmentation de la production. Nous prévoyons donc généralement que la technologie complétera les échanges plutôt que de les remplacer.

Qu'en est-il des conséquences en matière de répartition, par exemple entre la main-d'œuvre qualifiée et la main-d'œuvre non qualifiée, est-ce un aspect que vous étudiez?

Oui, les effets sur la main‑d'œuvre sont plus complexes étant donné que les travailleurs sont déplacés. Il semblerait que dans les pays développés, et dans une moindre mesure dans les pays en développement, la prime de qualification ait tendance à augmenter. L'essor des CVM et des technologies a entraîné une plus forte croissance mais elle a aussi eu des conséquences sur les inégalités entre les pays et au sein des pays. Comme indiqué, les augmentations semblent affecter davantage certaines entreprises que d'autres. Les CVM ont tendance à entraîner un regroupement des activités au sein des pays, ce qui cause des disparités régionales. Les CVM permettent donc de faire augmenter la croissance et diminuer la pauvreté, mais dans de nombreux cas, elles sont aussi à l'origine d'une plus forte inégalité.

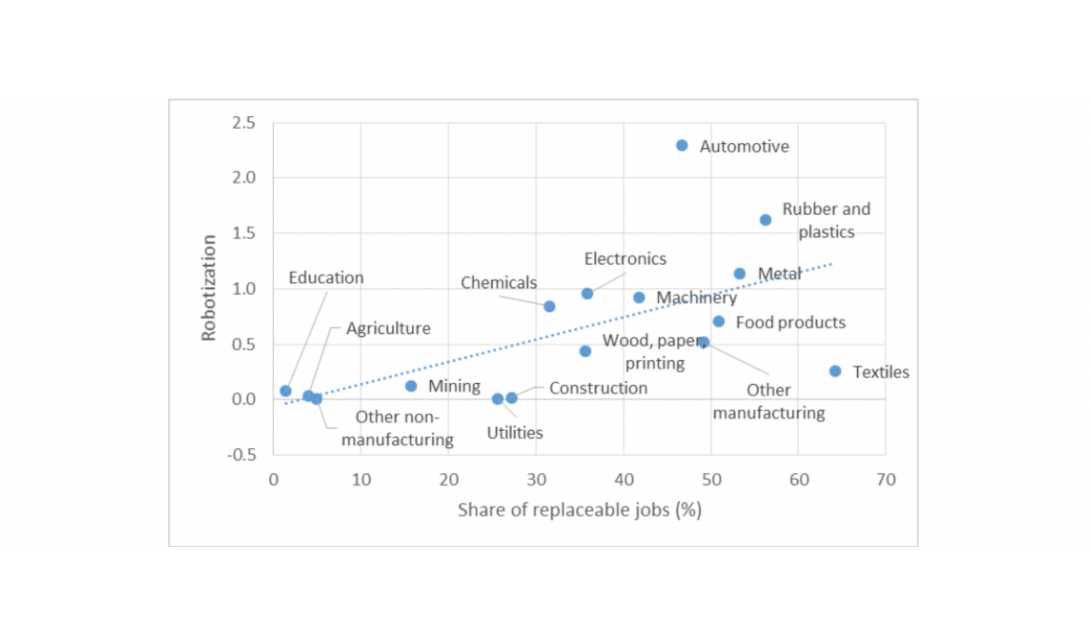

Adoption des robots et faisabilité de l'automatisation par secteur

En effet, la corrélation entre la progression économique et la progression sociale par le biais des CVM n'est pas automatique. Quels types de politiques sont nécessaires pour promouvoir le renforcement du bien-être social dans les pays à faible revenu?

Les politiques complémentaires classiques en matière de commerce s'appliquent aussi aux CVM. Les politiques d'ajustement de la main‑d'œuvre sont très importantes en raison des conséquences relatives à la répartition. On peut mentionner par exemple l'assurance chômage, ainsi que les politiques volontaristes relatives au marché du travail, qui aident les travailleurs à trouver de nouveaux emplois. Ces politiques sont plus abordables dans les pays avancés, mais elles y sont probablement aussi plus nécessaires, en raison de la rapidité du changement en faveur de travailleurs plus qualifiés, qui est davantage dû aux technologies qu'au commerce. Pour les pays en développement, la mobilité de la main‑d'œuvre est très importante car les CVM et la croissance ont souvent tendance à être assez concentrées. Les travailleurs doivent être capables de se déplacer pour bénéficier des possibilités offertes.

Dans le même ordre d'idées, pouvez-vous partager certaines des conclusions concernant la manière dont la participation aux CVM affecte le travail des femmes dans les pays en développement?

Nous constatons que les CVM emploient davantage de travailleuses que les entreprises manufacturières qui ne sont pas intégrées aux CVM. Il existe un effet de création d'emplois qui a des répercussions considérables sur les femmes peu qualifiées et leurs familles. Néanmoins, nous constatons aussi que les CVM ne permettent pas de briser le plafond de verre. Si les femmes sont plus susceptibles de travailler dans la production dans le cadre des CVM que dans d'autres entreprises similaires, elles sont aussi moins susceptibles d'être propriétaires ou d'occuper des postes élevés.

S'agissant de l'environnement, existe-t-il des domaines dans lesquels les politiques liées aux CVM peuvent contribuer à répondre à certains des problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés?

Le va‑et‑vient des marchandises est source de grande préoccupation. Les émissions de carbone provenant des expéditions de marchandises représentent environ 2% des émissions mondiales et sont en augmentation. L'autre préoccupation qui est souvent soulevée est la question de la fuite de carbone, c'est‑à‑dire le fait de déplacer les activités les plus polluantes vers les pays dont la réglementation est laxiste. C'est un problème moins grave car l'avantage comparatif dépend d'autres facteurs. La troisième préoccupation, qui est peut‑être la plus inquiétante, concerne les déchets résultant de l'augmentation de la production et de la consommation de marchandises toujours moins chères.

Les considérations politiques qui exacerbent ces préoccupations sont liées à la sous‑évaluation des subventions aux combustibles et à la production. Dans un monde fondé sur les CVM, le subventionnement par un pays des combustibles ou d'un secteur de production aura des conséquences qui vont au‑delà de ses frontières. Dans une certaine mesure, les distorsions sont amplifiées.

Néanmoins, il est important de mentionner que les CVM ont aussi des effets bénéfiques pour l'environnement. Les consommateurs et les producteurs ont accès à plus de biens environnementaux à des prix plus bas (par exemple les panneaux solaires). Nous constatons aussi que les grandes entreprises ont tendance à soutenir des normes environnementales plus strictes sur leurs chaînes de valeur en raison des attentes des consommateurs, ce qui est un autre aspect de la dimension relationnelle. Enfin, de manière plus large, le commerce encourage le monde à utiliser les ressources plus efficacement, un parfait exemple étant celui de l'agriculture et du commerce de l'eau virtuelle des pays où l'eau est abondante vers ceux où elle est rare.

Pour résumer, les effets sur l'environnement sont contradictoires et selon nous, la meilleure manière de les gérer est de bien comprendre les signaux des prix. La première étape consiste à supprimer les subventions aux combustibles ou à la production qui encouragent la surcapacité et l'utilisation d'hydrocarbures. Une autre étape consiste à taxer la pollution en conséquence pour que les externalités environnementales soient prises en compte dans l'établissement du coût des marchandises. Par exemple, les taxes carbone contribueraient à réduire les émissions résultant de la production et du transport excessifs.

Selon vous, quel rôle la coopération internationale peut-elle jouer en ce qui concerne les politiques et la réglementation relatives au commerce en vue d'aider les pays à faible revenu à bénéficier de la participation aux CVM?

La coopération internationale est fondamentale pour garantir l'ouverture et la prévisibilité de l'environnement des politiques commerciales. Les CVM ont connu un formidable essor dans les années 1990 et au début des années 2000 en partie en raison du faible niveau des droits de douane, qui étaient limités par les engagements internationaux pris par les pays avancés et les réductions tarifaires établies par les pays en développement. Les accords commerciaux régionaux soutenaient aussi le développement de liens régionaux particulièrement étroits. La libéralisation commerciale peut encore être poursuivie dans les pays avancés, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles et les produits alimentaires transformés, domaines dans lesquels les droits relativement élevés empêchent les pays en développement de s'intégrer aux dernières étapes de production.

Les politiques adoptées en réponse dépendront du type de CVM, qui peuvent être divisées en trois catégories: CVM liée à l'agriculture et fondée sur les ressources, CVM liée aux activités de fabrication simples et CVM liée aux activités de fabrication plus complexes. Les pays qui participent aux CVM liées à l'agriculture et fondées sur les ressources ont tendance à être confrontés à des coûts du commerce plus élevés. L'amélioration de cette situation par le biais d'accords d'intégration comme l'Accord de libre‑échange continental africain et la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges sera bénéfique. Lorsque les CVM sont plus complexes, il devient important de conclure des accords commerciaux plus profonds, traitant de questions comme l'investissement et les normes.

L'un des nouveaux domaines de politique sur lesquels le rapport est axé sont les données. Les futures CVM pourraient être organisées de plus en plus autour des entreprises plates‑formes. Les progrès en matière de technologies de la communication et de transport ont permis l'établissement des CVM existantes; la prochaine étape est celle des entreprises plates‑formes et des vastes quantités de données créées. À cet égard, il faut trouver un compromis entre l'innovation et la protection de la vie privée, et il existe aussi des préoccupations concernant la concurrence.

Un autre domaine important est celui de la politique fiscale. Le capital étant très facile à déplacer et une grande part des bénéfices provenant d'activités comme la recherche‑développement et les brevets, il est beaucoup plus difficile d'imposer les entreprises dans le cadre des CVM. Il est essentiel de coopérer en matière d'imposition, en particulier dans les pays en développement qui ont besoin de ressources pour mettre en place les politiques d'ajustement de la main‑d'œuvre évoquées plus tôt.

Pour conclure sur le thème de la coopération, comment l'Aide pour le commerce peut-elle contribuer à équiper les pays les moins avancés pour les futures CVM?

L'Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce dispense certains enseignements en matière de coopération et de répartition des gains. Les pays en développement peuvent mettre en œuvre l'Accord à leur propre rythme et un soutien est apporté par les pays avancés. C'est un moyen efficace de répondre aux problèmes de coordination qui affectent les CVM.

Le modèle peut être élargi à d'autres domaines comme celui des normes. Pour les pays en développement, le fait de se heurter à des obstacles techniques aux normes sanitaires et phytosanitaires peut représenter une difficulté. Une assistance supplémentaire en ce qui concerne l'établissement des organes adéquats, l'accès aux renseignements, l'acquisition des technologies adaptées et la certification des produits contribuerait à renforcer la participation aux chaînes de valeur.

--------

Cette série a été financée par le gouvernement australien par l'intermédiaire du Département des affaires étrangères et du commerce. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement australien.

If you would like to reuse any material published here, please let us know by sending an email to EIF Communications: eifcommunications@wto.org.